中国外交の二面性

強硬と協調の根源を探る

中国が今年3月に開いた全国人民代表大会の期間中、中国外交の二面性が鮮明に表れた。新任の秦剛外相が中国包囲網をつくる米国や日本に厳しい警告を発する一方、サウジアラビアとイランの国交回復を仲介して世界を驚かせたのだ。この強硬姿勢と協調姿勢を使い分けるしたたかさは中国外交の特徴と言える。

早稲田大学の青山瑠妙教授は「中国の対外政策は、多様な姿勢を同時に内包しており、複雑な様相を示している」と指摘する。

その理由として、中国の外交が「国家統一と領土の保全」「安全保障の確保」「経済発展」「イデオロギーと政権の存続」という方向性が異なる四つの政策目標を同時に追求していることを挙げる。国際環境や国内の権力闘争と世論が、それぞれの優先順位を変化させ、対外政策にダイナミズムを生み出していると言うのだ。

つまり、個別の事象を表面的に捉えて「今の中国外交は強硬だ/軟化している」などと判断できない。そこで本稿では、強硬外交と協調外交それぞれの要因を探る。

結論を先取りすると、強硬外交は習近平政権が求心力を高める試みから生まれる。一方、協調外交は米国と一線を画す途上国との連携を構築する試みから発している。いずれも「イデオロギーと政権の存続」、すなわち習近平体制の維持・強化が動機となっている点では同じなのだ。

■強硬外交の根源

他国を激しい言葉で批判する中国の外交官は威圧的で、時にケンカ腰だ。他国と関係を築くどころか破壊するかのような外交スタイルは「戦狼外交」と称される。人民解放軍の特殊部隊が外国勢力と対決する大ヒット映画「戦狼」シリーズからとった呼称だ。

強硬姿勢は日中戦争で戦った日本に対してだけでなく、欧米諸国にも向けられる。香港の民主化デモ弾圧で批判を受けると、「中国は、英国政府が香港問題に介入することを決して容認しない」(2020年6月)、「米国は人種差別や警察の暴力、選挙干渉など、自国の問題の解決に取り組むべきだ」(20年7月)などと応じる。また、人権問題で批判を受けると「ドイツは自国の歴史を省みず、自分たちが犯した過去の罪を忘れている」(21年3月)と反論する。

トラブルの火種を処理するというより、むしろ火に油を注ぎ、故意に関係を悪化させるかような言動はなぜとられるのだろうか。

根底に国権回復

中国外交の根底には、清朝末期から失った国権の回復があると言われる。1840年のアヘン戦争以来、中国は外国に主権を侵害されてきた。領土の一部を植民地や租借地とされ、港湾や鉄道、鉱山の利権をほしいままに奪われた。こうした歴史が、前出の政策目標「国家統一と領土の保全」にも表れている。

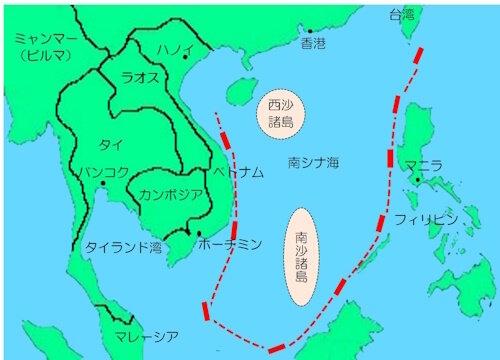

中国は1953年、海洋進出を目指す第一歩として台湾の南側から、東沙、中沙、西沙、南沙各諸島を囲う「九段線」を設定、領有権の主張を始めた。

2010年代には西沙諸島や南沙諸島に人工島や軍事施設を建設し、周辺国との間にあつれきを生んだ。最近も19年に香港民主化運動を「外国の影響を受けた分離独立運動」とみなして弾圧した。

南シナ海で中国が主張する「九段線」で囲まれた海域

南シナ海で中国が主張する「九段線」で囲まれた海域

鄧小平の指示

とはいえ、そうした強硬姿勢が過去から一貫しているわけではない。中国の国際的な立ち位置と連動して、硬軟を行き来していると言った方が正確だ。

例えば1978年から改革開放を主導した鄧小平元副主席は、現在とは全く異なる全方位的な協調外交を展開した。経済発展の加速に不可欠な資本や技術を外国から導入することを優先し、国権の主張を控えたわけだ。

とくに1989年以降は、協調路線の必要性が高まる。この年、政府が民主化運動を武力弾圧した天安門事件が発生。これを非難する西側諸国が中国に経済制裁を課し、孤立状態に陥ったためだ。

さらに1991年、湾岸戦争で米国の力を見せつけられた鄧小平は、中国共産党内の保守強硬派に対して「二十四文字指示」を発する。二十四文字とは「冷静観察、穏住陣脚、沈着応付、韜光養晦、善於守拙、絶不当頭」だ。

意味は「冷静に観察し、前線を固め、落ち着いて対処し、目立たぬよう力を蓄え、でしゃばらず、先頭には立たない」である。とくに後半は対外関係において低姿勢であるよう戒めている。この低姿勢で協調的な外交は、その後の江沢民や胡錦濤の政権にも受け継がれていく。

強硬路線への転換点

しかし胡錦濤政権下で、外交の重点が経済発展から主権や安全保障へと徐々に移る中で、2008年末頃から強硬路線への転換が鮮明になる。まず東シナ海では08年12月、尖閣諸島周辺の海域に初めて公船4隻を派遣。これに対し日本の海上保安庁が巡視船を送ると、中国は厳重な抗議で応じ、その後も公船の派遣を繰り返すようになった。

南シナ海では、2009年に「南シナ海諸島海域総図」を公表して全海域の領有権主張を強める。その後12年には、中国とフィリピンが領有権を主張するスカボロー礁(中国名は黄岩島)で漁業活動を行っていたフィリピンの漁民を中国の警備船が追い払い、さらに岩礁を埋め立てた人工島を建設する。

2008年末頃を境に中国の対外関係が強硬路線に転じたのはなぜか。それまで経済発展のために犠牲にしてきた主権や安全を取り戻そうとする勢力が、この時期に国内で台頭してきたためとみられている。

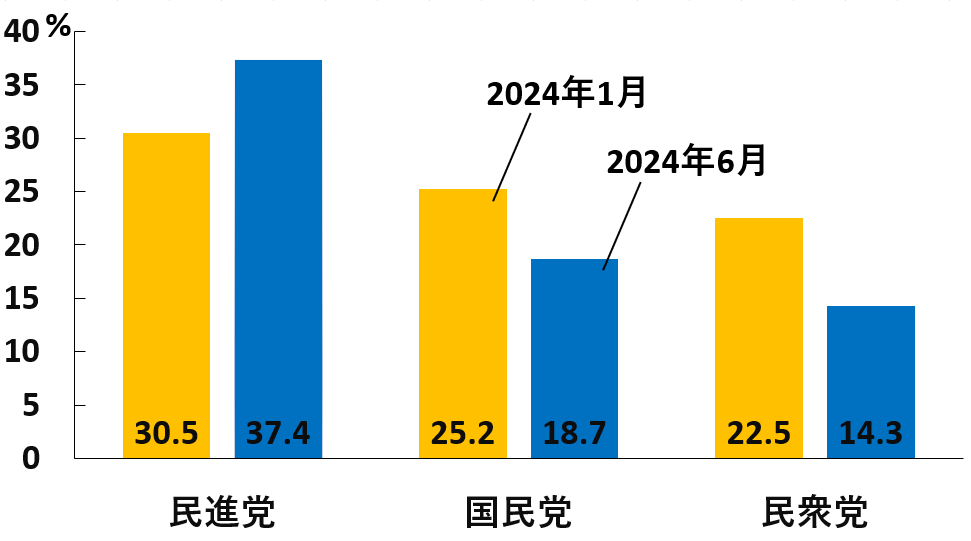

それに先立つ2000年、台湾で独立志向の強い民進党の陳水扁政権(00~08年)が発足していた。同政権は04年3月の住民投票で、「中国がミサイルを台湾に向けていることに対して、政府は対抗措置をとるべきか」と問うなど、扇動的な姿勢をとっていた。これに対し中国は、翌05年に反国家分裂法を採択し、国家の主権と領土を守るための武力行使を合法化した。

そして2006年8月には、中国共産党が外交方針を決定する中央外事工作会議において、外交目的を「国家主権、安全保障、発展の利益」とした。つまり国家主権と安全保障が格上げされ、それまで優先度で上位にあった経済発展と同列に置いたのである。

強硬路線が顕著になる2008年は、8月に北京五輪が開催されている。タイミングからみて、五輪の成功に向けて封印されていた対外強硬姿勢が、五輪の終了とともに解禁されたという見方もできる。

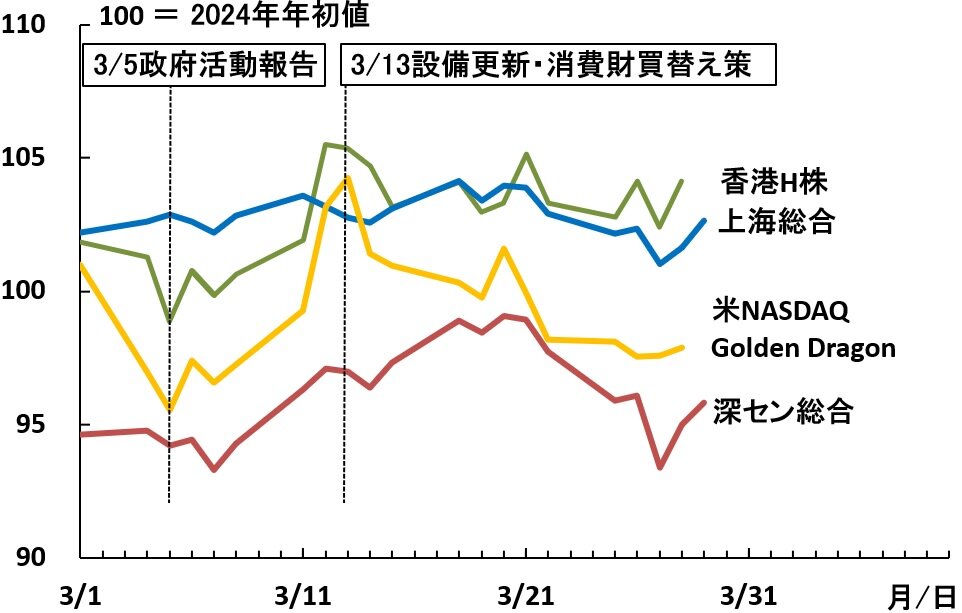

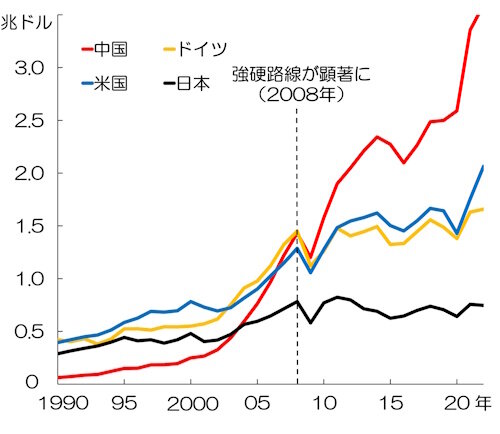

2008年はまた、中国が経済的な自信を深めた時期でもある。翌09年には輸出額で世界第1位となり(下図)、さらにその翌年には国内総生産(GDP)の規模で日本を上回り世界第2位に浮上したのだ。

輸出額上位国 (出所)CEIC

輸出額上位国 (出所)CEIC

加えて、2008年の米リーマン・ショックを受けて中国政府が打ち出した大規模景気対策は、世界経済の安定化に大きく寄与した。自由化や市場開放、規制撤廃を特徴とする「ワシントン・コンセンサス」に対し、権威主義的市場経済である「北京・コンセンサス」の優位性が語られるようになった。中国にとって経済発展は、もはや最優先事項ではなくなっていたのだ。

戦狼外交へ

習近平時代に入ると強硬姿勢はさらに鮮明になった。習氏は2012年に中国共産党トップの総書記に就任すると、すぐに「中国の夢」と「中華民族の偉大な復興」を掲げた。

「中国の夢」とは、中国が強国として国際社会で重要な役割を果たすようになること。「中華民族の偉大な復興」は「中国の夢」の実現によって、かつて外国から屈辱的な扱いを受けた中華民族の威厳を回復することを意味する。

習政権は国民に「中国の夢」を見せるため、鄧小平の全方位的な協調的外交を捨て去る。対外的に強い姿勢を示すことで、中国を先進国と対等以上の立場に引き上げたことを印象づけ、政権の求心力を高める狙いだ。労働者や農民の利益を代表する階級政党である中国共産党が、民族政党のように振舞うようになった。

以上のように、強硬外交への転換には二つの契機があった。四つの政策目標の重点変化に照らして表現すると、一つ目の契機は胡錦濤時代に政策の重点が「経済発展」から「国家統一と領土の保全」へと移ったこと。もう一つは習近平政権が「イデオロギーと政権の存続」を追求する中で、ナショナリズムを刺激する政策をとったことだ。

■協調外交の根源

次に、中国の協調外交の根源を探ってみたい。中国は2015年頃から新シルクロードとも呼ばれる経済圏構想「一帯一路」を外交の重点に位置付け、国際協調の推進で一定の成果を挙げている。

これに加えグローバル発展イニシアチブ(21年9月)、グローバル安全保障イニシアチブ(22年4月)、グローバル文明イニシアチブ(23年3月)といった国際協力の枠組みを次々に立ち上げた。仲介外交でも、前出のサウジアラビアとイランの国交正常化を主導し、ロシアとウクライナの停戦交渉にも意欲を示すなど、積極性が際立つ。

このうち一帯一路が中国外交の重点政策となっていくプロセスをたどり、協調的外交の形成要因を明らかにしたい。

中国は2010年頃から、米国との間で「新しい大国同士の関係(新型大国関係)」を築こうとした。これは①衝突と対抗の回避②相互尊重③ウィンウィンの協力―を柱とする。覇権国と台頭する新興国の戦争は避けがたいとする、いわゆる「トゥキディデスの罠(わな)」を回避しようとする試みだ。

米オバマ政権は当初、中国がもちかけた「新型大国関係」を受け入れるかに見えた。ところが②の相互尊重に、中国の核心的利益(領有権など譲歩不可能な主張)が含まれることが明らかになる。さらに中国の海洋進出が活発化したことで警戒を強め、米国はこれに応じなくなった。

この米国との新型大国関係の挫折と同時期に浮上したのが一帯一路構想だった。米国主導で進められていた環太平洋パートナーシップ協定(TPP)に対抗し、ユーラシア大陸に新たな国際秩序を構築する狙いもあったと見られている。

この構想は現実に多くの国々をひきつけた。中国政府の2021年6月の発表によると、一帯一路の共同建設に向けて140の国、32の国際組織との間で計206の協力文書を交わしたという。

一帯一路に基づくインフラ建設(出所)stock.adobe.com

一帯一路に基づくインフラ建設(出所)stock.adobe.com

資金的裏付けの一つである、2016年開業のアジアインフラ投資銀行(AIIB)には23年5月時点で92カ国・地域が加盟している。投資プロジェクトの発言権を得て地域のビジネス機会を獲得し、中国との経済関係を深めたい国々だ。

中国が一帯一路を推進する目的はさまざまだ。経済面では、新規市場の獲得や隣接する中国西部各国の経済発展、中国内の過剰生産設備の解消が挙げられる。一方で外交の最重要目的は投資先地域において影響力を拡大し、米国に対抗し得る関係を構築することだ。

「新型国際関係」の理念と狙い

一帯一路を支える理念が米国にもちかけた「新型大国関係」に代わる「新型国際関係」である。新型国際関係の実践場が一帯一路とも言える。これまでの国際秩序は西側諸国が主導し、民主主義や人権、法の支配といった価値観に基づいている。例えば5月に広島市で開かれた先進7カ国(G7)首脳会議(サミット)の宣言では、中国について以下の見解が示された。

・非市場的政策及び慣行に対処、不当な技術移転に対抗

・東シナ海、南シナ海での一方的な現状変更の試みに反対

・台湾海峡の平和と安定を求める

・チベット、ウイグルの人権、香港自治に懸念

・安全や民主的制度、経済的繁栄を損なうべきではない

・ロシア軍をウクライナから撤退させるよう圧力をかけるべき

これに対して中国外交部は「乱暴な干渉に強烈な不満と断固たる反対」を表明した。こうした西側の価値観と秩序の中では、中国共産党による独裁政権は否定されかねない。そこで中国は体制や価値観が近い国々を結集し、新しい秩序を形成しようとしているのだ。

この新しい外交理念「新型国際関係」は、「相互尊重」「公平正義」「ウィンウィンの協力」を掲げる。一見すると普遍的な価値観に基づいているかのようだが、実は中国独自の主張や狙いが込められている。それぞれを読み解くと次のようになる。

相互尊重:相互の立場を尊重し合い、自国の社会制度や発展の道筋を他国に押し付けないという主張である。狙いは、一党独裁や人権に制限がある国も尊重させ、干渉させないことだ。中国は従来の国際関係は西側の価値観を一方的に適用してきたと批判する。

公平正義:力の論理でなく、公平と正義に基づく国際秩序を形成するべきという主張である。狙いは、米国中心の秩序を、中国に有利となる多極化した新秩序に変えることだ。従来の国際社会は大国・強国が力で支配してきたと批判。中国はそれを変革し、発展途上国の発言力向上を目指すとする。

ウィンウィンの協力:世界の平和と発展に貢献するため、他国と協力関係を深めていくという主張である。中国の国際社会における影響力と地位の向上が狙いだ。従来の国際関係では、協力よりも競争が主要テーマであり、相手の利益を自分の損失とみなすゼロサムゲームの考え方が支配的であると批判している。

これらはいずれも、西側の価値観を嫌う体制の国々と連携して西側に対抗することを狙いとしている。

源流はバンドン会議「平和十原則」

この「新型国際関係」には源流がある。1950年代、米国は朝鮮戦争で交戦した中国に対しフィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、日本と安全保障条約を結び包囲網を築いていた。中国はこれに対抗し、東西陣営のいずれにも属さない中立の国々との連携を強める方針を鮮明にしていった。

その成果として1954年にはインドと「領土保全および主権の相互尊重」「相互不可侵」「内政不干渉」「平等互恵」「平和共存」という平和共存五原則で合意。内容は先に紹介した「新型国際関係」の理念とほぼ重なる。さらに翌55年4月には29カ国が参加するアジア・アフリカ会議(バンドン会議)において、インドと合意した平和共存五原則を基にした平和十原則を採択。反植民地主義、反帝国主義の立場から平和と独立を求める共通の基盤を形成した。

その後、中国はソ連との関係が悪化したため、発展途上国との連携はいっそう重要度を増す。1956年に始まるソ連の社会主義路線の変更によって中ソのイデオロギー対立が深刻化。ソ連からの支援打ち切り(59年)や国境紛争(69年)に発展する。同じ社会主義国陣営にありながら中国にとって60年代のソ連は米国と並ぶ脅威となった。中国は米ソ2大国との対峙(たいじ)を強いられたのだ。

こうした中で発展途上国との連携は、中国が影響力を拡大するのに大きく貢献した。中国が1971年に国連加盟と安全保障常任理事国入りを果たすにあたり、途上国の支持が重要な意味を持った。当時の国連加盟国127カ国のうち、中国の加盟に賛成票を投じた76カ国の多くが60年代に独立した旧植民地国だった。

国連安全保障理事会議場(出所)stock.adobe.com

国連安全保障理事会議場(出所)stock.adobe.com

実はこの構造は今も変わらない。2022年6月にスイスのジュネーブで開催された第50回人権理事会では、中国の新疆ウイグル自治区、香港、チベット自治区における人権や自由の抑圧が取り上げられた。西側47カ国が中国を批判する共同声明に署名したのに対し、倍の約100カ国が「人権を口実にした中国への内政干渉に反対」と主張する中国を支持した。支持したのは、中国と同様に西側の干渉を受けたくない国や一帯一路構想などを通じて中国の資金援助を受ける国だ。

サウジアラビアとイランの国交正常化仲介、ロシアとウクライナの停戦交渉などもこうした文脈に据えてみると、中国外交の深慮が透けて見える。

避け難い米中の衝突

こうした「新型国際関係」の根底には、米国との衝突を意識した戦略がある。もちろん国力の差が大きい現時点で、米国との衝突を望んでいるわけではない。米国に追いつくまでは衝突を避けつつ、米国の支配をけん制し、同時に中国を支持する国を増やそうということだ。こうした動きに米国側も警戒を強める。

実際、中国の台頭が米中対立に直結することを予期させる出来事があった。2017年10月、習体制が今世紀半ばまでに国力で世界をリードするビジョン示すと、米国は警戒感をあらわにする。翌年にはペンス米副大統領が中国を名指しして、一党独裁や人権侵害、経済的な不公正、軍事的挑発を痛烈に批判する異例の演説を行った。米国と価値観を異にする中国共産党が統治する限り、両国の衝突は避け難いとみられる。

そのため、中国は協調外交によって米国に対抗し、「イデオロギーと政権の存続」を図っている。むろん一帯一路は「経済発展」を目的の一つとしているが、鄧小平時代のようにそれを最優先事項としてはいない。

このように、一見すると矛盾する中国外交の二面性はコインの表裏だ。この点を見落とすと、中国の外交戦略が硬・軟の間で揺れ動いているように見えてしまう。どちらの路線も根源にあるのは「イデオロギーと政権の存続」であり、実は一貫している。

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!